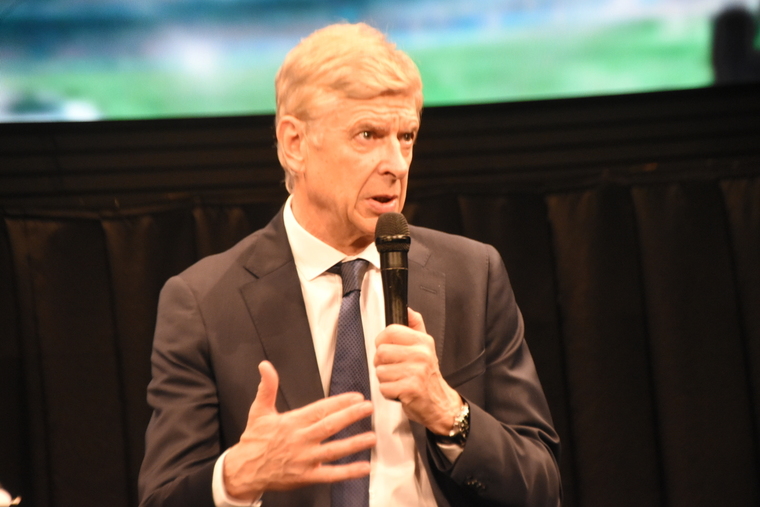

« Le défi du football japonais est la mentalité » - Conférence d'Arsène Wenger à Tokyo

9月に吉本興業とマネジメント契約を結んだ元アーセナル監督のアーセン・ベンゲル氏が、東京渋谷で行われた「渋谷未来デザイン」が主催する基調講演会に出席。 FC東京の大金直樹社長、東京ヴェルディの羽生英之社長、そしてFC今治の代表取締役会長で、元サッカー日本代表監督の岡田武史(FC今治・代表取締役会長)氏と、トークを繰り広げた。

ヴェンゲル氏は、1995年には名古屋グランパスの監督に就任し、翌年元旦に行われた天皇杯を制覇。

その後は1996年にはプレミアリーグ、アーセナルの監督に就任し、リーグ優勝3回、FAカップ優勝7回の実績を残し、2018年シーズン終了後に退任した。

ーーーヴェンゲル氏は、冒頭で現在の日本サッカーについても言及した。

ヴェンゲル:名古屋グランパスの監督として来日したのは1995年。当時は、Jリーグが発足して間もこともあり、サッカー熱が盛り上がっている時代でした。

『サッカーを知りたい』というどん欲な人たちに囲まれて過ごしました。私のなかには、いまも「日本を発見した」という経験が残っていますよ。

日本サッカーはこの20年で大きく成長、進化しました。しかし、20年前からある弱点は、まだ残念ながら克服できていないように思います。その一つが、失点をしたときに『パニック』に陥ること。

2018年に行われたロシアワールドカップのベルギー戦が良い例で、いまだにその弱点が見られます。そういった弱点の克服が、まだまだ課題であると感じます。

ヴェンゲル:現代サッカーでは、身体能力に優れたトップアスリートが必要です。そのなかでもとりわけ重要視されるのが、「メンタル」です。

常に厳しいプレッシャーのなかで、それに耐えて勝ち抜いていくための強靭なメンタルが求められています。それらは、若い世代を育成する段階から、鍛えていく必要があるでしょう。

そして、高いモチベーションを保ちつつ、緊張感のない状態で試合に臨まなければなりません。 リラックスしつつも、必要な筋肉だけを動かすというのが理想的。頭でやろうと思ったことを的確に身体に伝えられるのが、トップ選手の能力です。

ーーーアーセナルでは、指揮官としてチームの黄金期を築く一方で、2006年には60000人収容のエミレーツスタジアム建設を指揮されたヴェンゲル氏。

「サッカースタジアムの未来を語る」と題し、FC東京の大金直樹社長と、東京ヴェルディの羽生英之社長をゲストに迎え、ヴェンゲル自身が思い描くサッカースタジアムのあり方や、社会的役割についての講演が行われた。

このイベントの司会は、フローラン・ダバディ氏が担当した

大金:正直、渋谷区にスタジアムを建設するということのハードルの高さを感じている。もし、新しいスタジアムを建設出来るのであれば、イタリアのミラノにあるサン・シーロのような、2チームの成長につながるようなスタジアムにしたい。現在も、味の素スタジアムを東京ヴェルディとFC東京が一緒に使っている状態なので、あまり問題はないと思います。

建設費用や、天然芝の管理に関する問題点など、計画の実現に向けた課題についても意見交換が行われ、「私達の好奇心を刺激するような話題」(ダバディ氏)という講演会の第一部は幕を下ろした。〈続く〉

写真提供・取材協力:吉本興業株式会社

その後は1996年にはプレミアリーグ、アーセナルの監督に就任し、リーグ優勝3回、FAカップ優勝7回の実績を残し、2018年シーズン終了後に退任した。

ーーーヴェンゲル氏は、冒頭で現在の日本サッカーについても言及した。

ヴェンゲル:名古屋グランパスの監督として来日したのは1995年。当時は、Jリーグが発足して間もこともあり、サッカー熱が盛り上がっている時代でした。

『サッカーを知りたい』というどん欲な人たちに囲まれて過ごしました。私のなかには、いまも「日本を発見した」という経験が残っていますよ。

日本サッカーはこの20年で大きく成長、進化しました。しかし、20年前からある弱点は、まだ残念ながら克服できていないように思います。その一つが、失点をしたときに『パニック』に陥ること。

2018年に行われたロシアワールドカップのベルギー戦が良い例で、いまだにその弱点が見られます。そういった弱点の克服が、まだまだ課題であると感じます。

ヴェンゲル:現代サッカーでは、身体能力に優れたトップアスリートが必要です。そのなかでもとりわけ重要視されるのが、「メンタル」です。

常に厳しいプレッシャーのなかで、それに耐えて勝ち抜いていくための強靭なメンタルが求められています。それらは、若い世代を育成する段階から、鍛えていく必要があるでしょう。

そして、高いモチベーションを保ちつつ、緊張感のない状態で試合に臨まなければなりません。 リラックスしつつも、必要な筋肉だけを動かすというのが理想的。頭でやろうと思ったことを的確に身体に伝えられるのが、トップ選手の能力です。

ーーーアーセナルでは、指揮官としてチームの黄金期を築く一方で、2006年には60000人収容のエミレーツスタジアム建設を指揮されたヴェンゲル氏。

「サッカースタジアムの未来を語る」と題し、FC東京の大金直樹社長と、東京ヴェルディの羽生英之社長をゲストに迎え、ヴェンゲル自身が思い描くサッカースタジアムのあり方や、社会的役割についての講演が行われた。

このイベントの司会は、フローラン・ダバディ氏が担当した

ーーーヴェンゲル氏は、「スタジアムは都心部にあるべき」だと考えているようですが?

ヴェンゲル:仕事が終わった後、少ない移動時間でサッカー観戦に行けるような状況が、忙しい私達にとっては、とても「ロジカル」です。実際にヨーロッパの多くのスタジアムは、街のなかにありますしね。

サッカー観戦のために多くの人がスタジアムに集まれば、より大きな街に膨らみ、やがて街の中心になります。

クラブのサポートはもちろん友人との楽しい時間を過ごす場所、生活の一部として定着させるため、『街とサッカースタジアムの幸せな関係』を築くためには、街の中心にあるのは重要な要素だと思っています。

ーーーロンドンのスタジアムは、いつも満員ですね?

ヴェンゲル:エミレーツ・スタジアムは、年間パスでほとんどの座席が売り切れてしまう状況です。

常に18000席分の当日券を40000人の方が待っている状態。僕がいると満員なのかな?名古屋グランパスの監督時代もそうでしたし。(笑)

ーーースタジアムには、試合がない日でも、そこ行くと何かあるという「レガシー」が必要と語るヴェンゲル氏。

エミレーツ・スタジアムに若年層向けのトレーニングジムが併設されていること、ダラス・カウボウイズが建設しているスタジアム内には、現代アートの美術館があることなどに触れ、試合がない日のスタジアムの運用を、実例を交えながら語った。

この日のゲストに迎えたFC東京の大金直樹社長と、東京ヴェルディの羽生英之社長は、2027年までに渋谷にサッカー専用スタジアムを作るという目標に向けて尽力している。

両チームが本拠地にしている味の素スタジアムが、東日本大震災の時には避難場所として使われた実績などを踏まえ、日本にあったスタジアムのあり方や、未来についての意見交換も行われた。

羽生:ヴェルディは創立から50周年を迎えた。今後は、サッカーだけでなくいろいろなスポーツに携わる『総合型スポーツクラブ』を目指して、動いている。そのためには365日、さまざまな用途で使える多機能スタジアムが必要です。

ヴェンゲル:仕事が終わった後、少ない移動時間でサッカー観戦に行けるような状況が、忙しい私達にとっては、とても「ロジカル」です。実際にヨーロッパの多くのスタジアムは、街のなかにありますしね。

サッカー観戦のために多くの人がスタジアムに集まれば、より大きな街に膨らみ、やがて街の中心になります。

クラブのサポートはもちろん友人との楽しい時間を過ごす場所、生活の一部として定着させるため、『街とサッカースタジアムの幸せな関係』を築くためには、街の中心にあるのは重要な要素だと思っています。

ーーーロンドンのスタジアムは、いつも満員ですね?

ヴェンゲル:エミレーツ・スタジアムは、年間パスでほとんどの座席が売り切れてしまう状況です。

常に18000席分の当日券を40000人の方が待っている状態。僕がいると満員なのかな?名古屋グランパスの監督時代もそうでしたし。(笑)

ーーースタジアムには、試合がない日でも、そこ行くと何かあるという「レガシー」が必要と語るヴェンゲル氏。

エミレーツ・スタジアムに若年層向けのトレーニングジムが併設されていること、ダラス・カウボウイズが建設しているスタジアム内には、現代アートの美術館があることなどに触れ、試合がない日のスタジアムの運用を、実例を交えながら語った。

この日のゲストに迎えたFC東京の大金直樹社長と、東京ヴェルディの羽生英之社長は、2027年までに渋谷にサッカー専用スタジアムを作るという目標に向けて尽力している。

両チームが本拠地にしている味の素スタジアムが、東日本大震災の時には避難場所として使われた実績などを踏まえ、日本にあったスタジアムのあり方や、未来についての意見交換も行われた。

羽生:ヴェルディは創立から50周年を迎えた。今後は、サッカーだけでなくいろいろなスポーツに携わる『総合型スポーツクラブ』を目指して、動いている。そのためには365日、さまざまな用途で使える多機能スタジアムが必要です。

大金:正直、渋谷区にスタジアムを建設するということのハードルの高さを感じている。もし、新しいスタジアムを建設出来るのであれば、イタリアのミラノにあるサン・シーロのような、2チームの成長につながるようなスタジアムにしたい。現在も、味の素スタジアムを東京ヴェルディとFC東京が一緒に使っている状態なので、あまり問題はないと思います。

建設費用や、天然芝の管理に関する問題点など、計画の実現に向けた課題についても意見交換が行われ、「私達の好奇心を刺激するような話題」(ダバディ氏)という講演会の第一部は幕を下ろした。〈続く〉

写真提供・取材協力:吉本興業株式会社

Autres| 17/11/2019

Les Japonaises ne parviennent pas à battre la Chine, mais remportent la médaille d'argent, ce qui les rend optimistes pour les Jeux olympiques de Tokyo. Mima Ito « Je veux revenir ici avec la force de gagner » [Finale par équipes de la Coupe du monde de tennis de table JA Zennoh ITTF]

Autres| 2019/11/15

L'ancien capitaine de l'équipe japonaise de handball, Shunsuke Azuma - Envisageant l'époque où le monde du sport sera sous surveillance -

Autres| 14/11/2019

La route continue. L'objectif ultime de Kohei Inoue est de contribuer à la société à travers le judo

Autres| 12/11/2019

L'ancien boxeur professionnel Hiroyuki Sakamoto, qui a disputé ce fameux match, veut transmettre l'importance des "moments"

Autres| 12/11/2019

Les difficultés de Yoko Tanaka en Espagne Vol. 3 : Réflexions sur les Jeux olympiques de Tokyo

Autres| 11/11/2019

« Tokyo Snow Festival SNOWBANK PAY IT FORWARD × HEROs FESTA 2019 » Des athlètes qui souhaitent contribuer à la société se rassemblent à Yoyogi ~ Seiji Iinuma parle du cercle d'entraide ~

Autres| 10/11/2019

L'as de l'équipe féminine japonaise, Mima Ito, a remporté tous ses matchs des tours de qualification et s'est qualifiée pour la finale ! L'équipe masculine perd contre la Chine mais remporte la médaille de bronze [Compétition par équipes de la Coupe du monde de tennis de table JA Zennoh ITTF, demi-finales]

Autres| 09/11/2019